凭吊古迹,读玄烨.<经叶赫废城>等诗有感

金恩晖

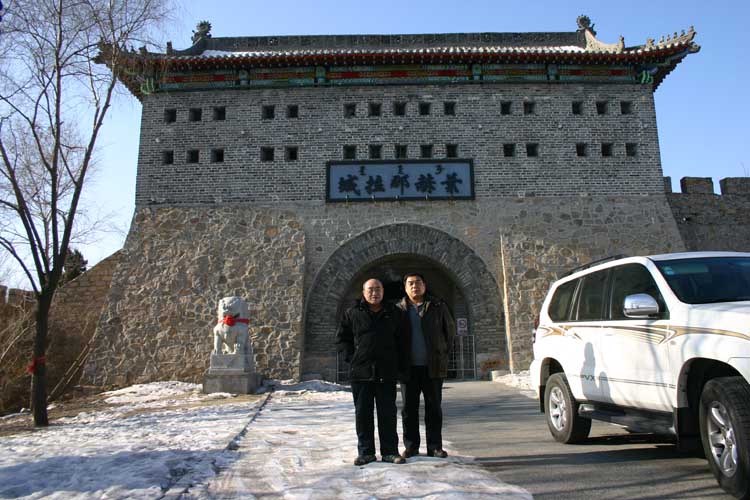

2012年2月17日晨,四平市中小企业投资担保有限公司副总经理张正元先生来到我们在四平的住处----吉平宾馆,用越野车接我和长春师范学院图书馆秦亚欧副馆长,一起去铁东区的叶赫镇(该镇原属梨树县)凭吊古迹。 (金恩晖与张正元于叶赫那拉城(东城)民俗风景旅游点。) (金恩晖与张正元于叶赫那拉城(东城)民俗风景旅游点。) |

这是我多年以来的一个宿愿。30多年以前,我在研究吉林省清代地方志时,撰写过一篇清诗评论文章《玄烨<松花江放船歌>小笺》,发表在《吉林大学社会科学学报》1979年第3期后,受到一些好友的鼓励,并接受了他们的建议,想把这种古诗研究工作继续下去,即:结合明清时代吉林境内地方历史的实际演变状况,对清代皇帝历次东巡时在我省境内写下的其它诗篇,陆续再写一些诗评文章,此即包括康熙、乾隆的咏叶赫诗。 (叶赫西城遗迹,一片荒芜景象。) (叶赫西城遗迹,一片荒芜景象。)

|

康熙二十一年(1682)五月 (农历3月),玄烨来吉林巡幸,在乌拉等地视察民情、泛游松花江、检阅水师后,归程时路过叶赫等地,作五言小诗《经叶赫废城》,曰:“断垒生新草,空城尚野花。翠华今日幸,谷口动鸣笳。”他还另写有《经灰发、叶赫、哈达》二首:“一,铁马金戈百战时,戎衣辛苦首开基,榻边鼼睡声先定,始布中原一著棋。”“二,坦墉遗址尚山坳,略地平城辟土茅。荡涤尘沙真不易,仰思遗烈驻云旓。”唯后者无题,诗前有序:“行围所经灰发、叶赫、哈达诸地,皆我祖宗之所开,并遗存焉。”

几十年以后,玄晔之孙乾隆皇帝弘历东巡,写有《望叶赫旧墟》诗:“寒盟有彼义何甘,甲士当时袛十三。自是天心嵌日角,几曾虎旅藉犀函。折冲底用称韩信,决策无须听秋弇。创业艰辛千古独,垂衣敢恃面临南。”原题下有序曰:“敬惟我太祖高皇帝,以十三戎甲奋迹于此,复化服众,遂成王业。谨赋其事,以示來许。”康、乾的东巡诗皆被《吉林外记》、《吉林通志》等地方志书中收入。

拟选评这几首东巡诗,是当年滿清崛起时发生在叶赫的一大段真实的故事吸引了我。叶赫,是满族的发祥地之一。16世纪,叶赫部同哈达、辉发、乌拉四个部落均在吉林境内,是海西女真的“扈伦四部”。1573年前后,叶赫部首领、兄弟二人清佳努、扬吉努在叶赫河两岸筑起两座城池,一东一西,史书上称西城为"叶赫城",东城为"叶赫山城",扬吉努居东城,清佳努居西城。

努尔哈赤起兵前曾到过叶赫。杨吉努看出努尔哈赤并非常人,於是将小女儿孝慈许配给他,又赠甲胄、马匹,并派兵护送努尔哈赤回赫图阿拉。孝慈14岁嫁给清太祖努尔哈赤,后称孝慈高皇后。她给清太祖生了一个儿子,即是后来继承皇位的清太宗皇太极。万历十六年(1588),叶赫曾遭受到明朝庭的洗劫;明总兵李成梁率重兵围攻叶赫,清佳努、杨吉奴兄弟及他们的儿子、随从等311人全部被歼。努尔哈赤在统一了哈达、辉发、乌拉三部落后,1619年亲征叶赫,守城的叶赫领主后裔金台石和布扬古(白羊骨)叔侄二人被杀。东、西两座城池毁于战火,叶赫国灭。部民全部编入满族八旗。叶赫两座古城从此荒芜。

杨吉努是清太祖努尔哈赤的岳父、清太宗皇太极的外公。就是说,清王室自皇太极以下十余代皆是爱新觉罗氏族与叶赫那拉氏族的两支血统的结合而一脉相传的。皇太极传位于顺治皇帝福临,福临传位于康熙皇帝玄晔,而玄晔传位于雍正皇帝胤禛,胤禛传位于乾隆皇帝弘历。至康、乾盛世时,对玄晔、弘历來说,努尔哈赤与叶赫联姻以及后来的征灭叶赫之战,已是他们祖孙上几辈的往事了。

我曾尝试考证过玄烨《经叶赫废城》创作的时间。高士奇扈从康熙东巡,写有《扈从东巡日录》,记载他们巡幸吉林归程中,于康熙二十一年(1682)四月十三日(农历)路过叶赫时的情况,他说: “庚寅雨中过夜黑河”,“夜黑城在北山之隈,砖甃城根,亦有子城,尚余台殿故址。又一石城,在南山之阳,水草丰美,微有阡陌。”所谓“夜黑城”,即叶赫河北的西城;“石城” 即叶赫河南的东城。这可能是《经叶赫废城》较准确的创作时间。

也曾探讨过玄晔写此诗当时的背景和心境。清代史家杨宾曾于康熙二十八年(1689)赴黑龙江宁古塔省亲、途经叶赫时,据其所见所闻,作有一首乐府诗《叶赫行》,全诗共十三句,三十六联,二百五十一字,后收入其著作《柳边纪略》卷五中。杨宾在《叶赫行》诗中讲叶赫历史时,是根据作者当时结识的常明所述,而常明是叶赫王族扬吉努之后,其父白二白格亲历了叶赫的兴衰,当时此人此时尚在人间,故常明所提供给杨宾的史料应该是可靠的,真实的信史,此诗对上述叶赫中期女真族的内部纷争及“政由宫禁”等状况有较详细的记载。《叶赫行》这首乐府诗,实际上是一部真实的叶赫兴亡史。

玄烨的《经叶赫废城》诗,写于康熙二十一年(1682),这还早于杨宾写《叶赫行》六、七年,可以想见,玄晔对自己的家史(即其先祖的崛起历史) 以及叶赫的兴亡历史所知尤详,对努尔哈赤家族先联姻叶赫、后征灭叶赫的那段曲折、复杂、悲壮而又惨烈的故事,作为努尔哈和叶赫两个家族后代子孙的玄烨和弘历,他们祖孙绝对是详情尽悉、刻骨铭记而永志不忘的。

玄晔路经叶赫时,距叶赫灭亡,时间己过了60余年,其间历史发生了翻天覆地的变化。当年叶赫部落被征服、全族人早己被融入了满洲八旗,他们随着努尔哈赤及其皇太极等子孙后代统一东北,直到入主中原,成了中华大地上的统治者。物是人非,玄晔在叶赫恐怕看不到叶赫族人的后裔了,他未能在叶赫停留,只是望着那60余年前的“废城”、“旧墟”、“遗存”、“故址”而赋诗兴叹。

玄晔诗中 “断垒生新草,空城尚野花”句,即是对那荒草野陌,断垣残墙已成空城的叶赫,其自然面貌的真实描绘。他完全可能想得到当年叶赫家族被努尔哈赤征杀的灭门之祸,但母系先世这一奇耻大辱似乎宁愿被他淡忘;而主流意识却一定是孝慈嫁给努尔哈赤的幸运,是努尔哈赤实现女真族内部统一、从而奠定了清王朝的霸业。于是他(以及弘历)的诗、序中才有“铁马金戈百战时”、“始布中原一著棋”、“创业艰辛千古独”、以及“我太祖高皇帝,以十三戎甲奋迹于此,复化服众,遂成王业”等敬畏、赞誉之词。作为直接继承了先祖帝业的玄晔、弘历,似乎把昔日叶赫的苦难与屈辱忘却于脑后,而陶醉在帝王的胜利、光荣与显赫以及隆庆盛世的思绪中。这种矛盾、复杂的心情,恰是封建专制帝王思维方式之直白。

10时许,越野车到了叶赫镇。司机把车开到东山之上,正元、亚欧和我首先来叶赫的东城、即叶赫古城吊古。春寒料峭,大地上存雪不多,虽无银装素裹,却仍是一派北国风光。叶赫那拉古城现为一民俗风景旅游点;古城堡建筑,都是仿古而建的。上世纪90年代,长春电影制片厂拍摄的28集电视连续剧《叶赫那拉公主》(李政、孔德选编剧),即以此城为外景地。因此又得名为影视城。

影视城四周城墙环绕,森严壁垒,仿古建筑随山势而建,城内的四合院、雕画、箭楼、神杆、充满了神秘的民族色彩的萨满,说明仿古城是力图去再现女真人当年浓郁的民俗风情的。然而,我们不是来这旅游、而是访古的。对风景区里的这些虚构的建筑兴致索然,脑海中玄晔的《经叶赫废城》等诗作挥之不去,总浮现出诸如 诗中“坦墉遗址尚山坳,略地平城辟土茅”,努力去寻找当年叶赫古城成为“废城”、“旧墟”的遗存。

据文献记载,历史上的东城建在一片高达8米的台基上,城墙夯土筑成。据明代瞿九思著《万历武功录(十四卷)》之第十一卷记载:“大城以石,石城外为木栅,而内又为木城,城内外大壕凡三道。”北大校友、好友段一平学长曾告诉我,他于1980年曾亲自凭吊过叶赫遗址。他说:当时东城内,“残砖碎瓦堆积很多,可拾到瓦当和雕砖饰件等。从残迹观察,这里原是一处长方形建筑……地处中央,可能是当年叶赫部首领居住的地方。”(段一平:《访叶赫城话那拉氏》,载《新长征》1981年第11期)”据说是原 “叶赫古城遗址”处,冷冷落落,现在连一片残砖碎瓦也见不到了,此时心中颇有茫然若失的感觉。

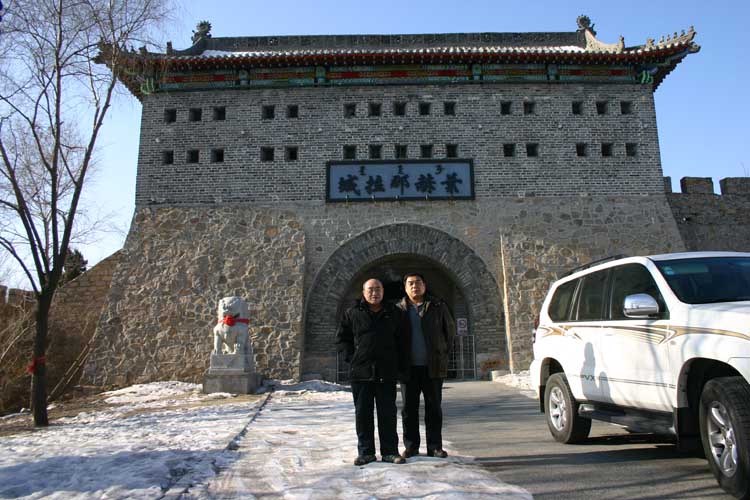

紧接着,汽车将我们带到了叶赫王城西城遗址。它位于叶赫河北岸,建筑在一个地势平坦的山头之上,依自然山势修筑,原为内外两城, “在山头边沿,利用陡直的山势,土墙夯筑。底坳处还利用山石垒砌。全城呈不规则的椭园形,周长约700米。”(引段一平上文)现在西城土墙遗迹很难寻见,只保存着椭园形的概貌, 城内外野草丛中兼有庄稼的枯叶。有人说,几年前,村民在耕作时还能经常挖到清代的古币,因处于冬至春来的北方时节,天寒地也冻,我们力求在西城遗存里,寻找出一、二块当年叶赫的山石残瓦、以作纪念;遗憾的是,连这个愿望也没有达到。荒芜残迹,未免令人感慨沧海桑田,时空多变,但它却承载着厚重的历史,浸染着岁月的风霜。唯见一碑立于山坡之上,记载着:1981年4月20日,吉林省人民政府公布叶赫城为省级文物保护单位。

这次叶赫之行,促使我思考着这样一个问题:文化遗产的核心价值究竟是什么?我认为,就在于它所体现的历史真实性。我去叶赫期望看到的,是当年玄晔东巡、路经叶赫赋诗时的“废城”、“旧墟”遗存,而非当代人虚构的“戏说古史”。真实性是构成历史的基础,为此必须对古城遗址(乃至一砖、一瓦、一石)倍加保护,原状是不可随意增减和更改的。因为古城墙及其诸多文物,都是特定历史时期的产物,历史是无可替代、无法复制的,同而都具有不可再造性。

当然,为了发展文化产业,在某些历史名城、古迹近旁,开辟风景区,建设一定规模的旅游、文艺、娱乐、休闲、疗养场所,乃至兴建仿古建筑、出售仿真纪念品等等,这不是不可以的;但这同保存一件原状原貌的古物和重新制作某种仿制品,是性质迥异的两码事。这种仿古、仿真必须是在“原址”不可移动,“原状”不可随意增减和更改的前提下,用文字标明哪里属于文物、遗址的保护范围,哪些是仿古或现代的艺术品。

文物考古和文献典籍是历史研究的两大基本材料。其如史之两翼,互为参照,相得益彰。我很难想象,当我们翻开方志典籍、从中摘出玄晔的诗篇,去到叶赫凭吊古城废址,进而加深对清代这段吉林地方史的认识时,寻求到的却是远运失去了原真性的“历史”!

(金恩晖与张正元于叶赫那拉城(东城)民俗风景旅游点。)

(金恩晖与张正元于叶赫那拉城(东城)民俗风景旅游点。) (叶赫西城遗迹,一片荒芜景象。)

(叶赫西城遗迹,一片荒芜景象。)