这是我7、8年前写的一篇稿子,当时就有人问我,为什么写她,她有什么特别?我讲不清楚。 因为她其实没有什么特别的。一个普通美国人家的女儿,嫁了一个中国的爱国者。这样的经历,在近代不是无独有偶。

究竟为什么我要走近她,注意、感觉、思考她?

近几年,我会不自觉的想:人为什么活?活的意义是什么?当我终于明白,人是为活而活——生命的本身没有意义;意义是生命之后的寻找和追求——的时候,再一次想到她——一位风烛残年的老人。这位老人是我见过的人中,最爱活,会活,致死不抛弃生命的人。

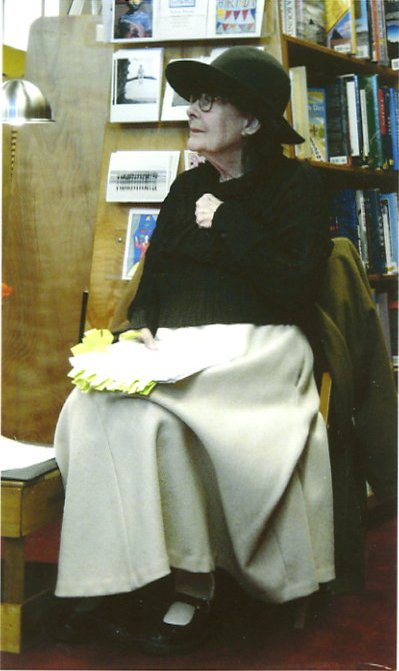

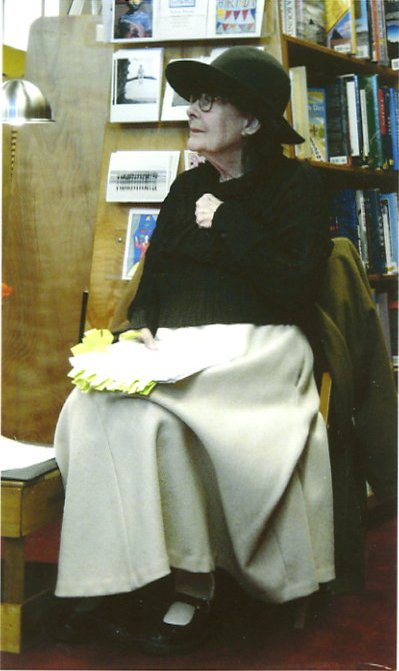

我想这应该也是一份忠诚。忠诚自己的生命——在日常生活的态度上,她几乎没有任何一次马虎的对待自己,就算到女儿家吃饭(每天如此),不足一分钟的路,她也会换好她认为这个时候她喜欢或者应该穿的衣服,涂了口红而去。她对生活的精细,使她一生不穿长裤——她穿裙子,并且只穿裙子。我年轻她几十岁,她做到的,在生活中我有些做不到。

故而,我尊敬她,并以这样的短文纪念她——

她死了。在她即将92岁的时候,平静、整洁的去了。

丁岚

5-18-2008

诗人叶文茜

叶文茜从北京退休回到美国作了诗人。作诗的地方不是她远离多年的家乡,或熟悉的纽约,而是前卫、与亚洲有着特殊联系的柏克莱加州大学附近。20多年过去,旭日东升,事物改变,民主、人权的内容越发平民化,并从这里四面八方奔去——连当年同性恋的游行,也拨响了婚姻的另一根琴弦,对传统的爱情和婚姻的形式提出了挑战。世界至今不情愿地等着这场运动的结果。

想当然的,叶文茜拒绝了最早的男朋友再次提出他们一同生活的邀请。他富有,90岁,身体很好,每年旅行世界。她回答:年轻的时候我们对政治的看法就不同,老了,更不愿意一起床就有一个与我政治理念不同的人在耳边唠叨。柏克莱城的女人,敏感得无拘无束,胆大得像骑在马背上的女人,尽管她们希望和爱她们的人一同生活,但是政治也是条件。叶文茜在这里灵感生活,最大的“股东”仍旧来自她当过中国人大常委,但是早已过世的丈夫叶诸沛。

她说:他是伟人。

在寻常的生活里,黎明的鱼群常常还睡在天空,广阔和慷慨的城郊便已经开始了心灵到心灵的变革。叶文茜看着镜子里穿戴整齐的自己,用心涂着口红,拿起拐杖,严肃地把家锁在门里,在大学路上走着。这条路很长,两边是树和一个挨一个的书店、饭店、服装店,她习惯用眼睛抚摩它们,对书店,更情有独衷。记得当年读莎士比亚的书入了迷,就从乡下到纽约,想学戏剧,想表演朱丽叶。结果呢?树叶飞起来,春天在池塘里缩小了,太阳的早晨在兰色里变化……她开始思想理想和现实之间的距离,像她与朱丽叶,树叶与春天,太阳与兰色一样,有一种被拒绝又无法拒绝的联系,你不能说自己成功了,或不成功。因为她和这条街上的年轻人一样了解这里什么是新的,她比他们多的东西是她还知道哪些是属于老的又翻新了。

今年她出版了她的第一本诗集。

小街上处处有她的灵感。哦,“那个女人/移动的玫瑰”她惊呼闯入她眼睛的女人像裁剪出来的那么标志,她热情地欣赏; 但是“玫瑰色轻盈行走/瞬间存在和消失。” (叶文茜诗:“一个美国女人看美国女人。)她看到女人她松弛的眼袋,她感叹美是镜子,不由人不挑剔,美也是生命里率先失去的,至于余下的是什么,上帝知道——太阳还在中天,就起风了。它好象回答了叶文茜心里的另一个问题:柏克莱秋天的风一起,就亮一地落叶,一如北京的香山。

秋天的风里,叶文茜总敏感得有些茫然,她柱着手杖,停在路边,看树上的叶子缓缓飘下,飘下一种陈旧的色彩,然后整条街消瘦,黄色,孤独,衰老,像得了皮肤癌的老人。85岁了,她。

可是她倔强地说:……在家里/我是小小国土的女王/行走在我尊贵的土地上。

尊贵的土地

叶文茜出生在美国东部一个典型的清教徒之家。祖父是个乡村医生,父亲是个律师,她大学毕业只身到了纽约。她喜欢表演莎士比亚的戏剧,希望纽约给她机会。那时侯她写诗,有过一次获奖的经历,但是二战开始了,男人们上了前线,美国市场极缺劳动力,号召妇女走出家门,就像那幅著名的宣传画上的女人说的:我们能做!(We can do it! )于是,很多美国女人变成了画上的人,她们什么都做。叶文茜也不例外。当男朋友当兵上了前线,她便进工厂当了女工。空余时间她做关于二战的宣传鼓动,张贴标语,一直贴进厕所里。这时候她知道在地球的另一端有个主战国叫中国,这个国家的男人们很早以前脑袋后面都拖着一根辫子。耐人寻味,她在朋友的聚会上竟然结识了一个中国男人,这个中国男人的脑袋后面不仅没有拖着辫子,他复杂的革命背景吸引了她。她不由分说问了很多问题,再见面的时候她容许他搬进了她五美元租的房子,他们结婚了,他叫她“小麻雀”。

( ((叶文茜和丈夫叶渚沛1947年在巴黎。) |

他没给她礼物,包括订婚戒指。但是她爱他,在她心里,她的丈夫是中国的林肯。她不在意父母的反对,径自到唐人街为自己买了景泰蓝的中国戒指带在手上。

后来,她去了中国;丈夫死后,又回到美国;她脚下“尊贵的土地”是用祖父留给她的遗产买的;她的丈夫给她的是三个孩子和中国情结。

她可能是对了

她的丈夫是工程师,也是美国、法国共产党员、意大利名誉共产党员、第三共产国际党员;是联合国经济顾问,也曾是科学组副组长。二战期间回中国,蒋介石接见,还与之握手;她丈夫不卑不亢说:你是伟人,握手不足表示我对你的尊敬,我当向你致礼。他双手抱拳,口说“不敢”,以此保持了信仰上的清白。她不懂这是为什么?更不懂他下面说给她的故事:蒋介石很狡猾,给了我一个中将头衔和四个工厂。可是他骨子里是个什么东西我知道,在我父亲跟随孙中山革命时,蒋介石在父亲手下当过副官。以后蒋窜权,又暗杀廖仲恺,更不抗日,父亲辞去所有官职回福建乡里养了一只狗,取名蒋介石。她依旧不懂,既然不喜欢,又为什么在重庆呆下来?他说:四个工厂可以掩护好多共产党人。有个加拿大共产党员白求恩,是个外科医生,到了重庆才知道延安方面既没有钱,也没有任何物资来装备他这个外科医生,就说:我是外科医生,没钱买药,又没有医疗器械,去延安干吗?他说:那边死了那么多人,你是医生,你该去。他很快在报纸上写了一个启事:我叶诸沛现在需要钱,谁是我的朋友,请给我一点钱。很快就有钱寄了来。这笔钱不仅买了药和医疗器械,连白求恩的路费都有了。为此白求恩还写了借条。(这个借条叶诸沛一直保留到文革时期,后来就不知去向了。)后来白求恩死了,毛泽东写了“纪念白求恩”。

叶文茜仍然不懂。她不懂政治,更不懂中国政治。她带着一岁的儿子,一面在离家不远的草坪上走,脑子里一面翻着丈夫家族的故事。听起来很有趣,但是在她心里的中国不那么生动,男人不梳辫子了,女人的头发仍旧可笑地盘在头顶上;他第一次见她时就说过,中国穷、落后、人民生活很苦……可是他要回中国了,因为中国解放了。解放对号称四万万的中国人意味着什么,她这个生在美国长在美国的美国人也不懂;她可以与这个中国的林肯结婚生孩子,但是她从没有想过去中国,更没有想到有一天要面对这样的选择:她留在美国将会失去丈夫,孩子将会失去父亲;去中国,她有丈夫,孩子有父亲。但是她会选择去中国吗?如果没有二战,她根本不知道世界有个中国。即使她已经嫁一个中国人为妻,她也不认为她、甚至她的孩子与中国有什么联系?20世纪中期,中国在世界的地位,不仅可怜,还可笑。要她去中国,除非她疯了。但是有一点是她无法否认的,她爱她的孩子。

孩子在草坪上玩得开心,另一个孩子也要出生了……

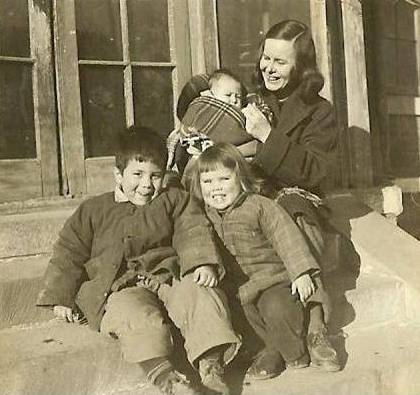

(1953年同孩子们摄于北京) |

天阴下来了,要下雨了。她想起他的话:我一定要回新中国。我希望你能跟我一块回去。他太武断了,不顾及她,也不顾及孩子?一股气在心里蔓延,她对自己说:不去。为了孩子也不去。如果他一定要走,可以离婚。

离婚?他没有显出惊讶,他同意了。他与她细致地讨论了他的责任和如何负担孩子生活费用等具体问题。一切进行得出人意外地平静。他继续在他惯常呆的地方看书写文章;她料理孩子,不时看他一眼。他大她十几岁,“爱情老了,诚实像少女一样年轻。”她看到了他的心。她说:我跟你去中国。

爱情是枪口上的玫瑰,她愿意冒险——“白天我们各自属于自己的国家/晚上我们依偎在一起。”许多年后她说。

在北京她过得很好

她没有想到北京很大,很静,有种恬恬地美。

她安然地生下一个女儿,这个女儿长得像她。又是两年过去,她生了第三个孩子,这个孩子也是女儿,长得像丈夫,从此,有什么政治活动,她带老三。比如抗美援朝时,北京的老百姓恨死了美国鬼子,她走在街上,带着这个黑头发黑眼睛的孩子,心就不那么紧张,至少她以为人家知道她是这个中国女孩的母亲。唉,那个时候,到处都在抗美援朝,保家卫国!

她是1950年去的中国。到中国不久,在北大西语系教书(即现在的英语系)的外籍老师(几乎都是传教士)先后回了国,叶文茜很高兴到北大报名当了英语老师。她在这个职业上一直工作到退休。有人说,只要是北大西语系毕业的人,少不了是她的学生,包括现任中国外交部副部长(原驻美国大使)李肇星、驻旧金山副总领事顾思聪。对于这一点,她很为自己的学生有这么好的前途高兴。她说:她当老师的时候,中国的政治很特别,几乎没有学生到她家里来。但是李肇星来过,带着他爷爷一起到了她家。他们的衣着很朴素,穿的鞋很特别。她记得那是一个下午,阳光很好,学生的到来使她高兴。李肇星说:他九岁就跟祖父过,现在来北京读大学,老人就来北京看他。李肇星的祖父看到叶文茜在市场买的一幅齐白石的画,就谈起了齐白石。“那真是一个美好的下午。”几十年后叶文茜仍旧这么说。她说李肇星在当大使的时候,每次来旧金山都会来看她,还会带来礼物、照片,叙师生之情。“他心好,所以可以官至高位。”她很中国地说。

还有燕子在酒馆前徘徊,胡同和四合院含糊在黄昏里,二胡清醒了,悠扬地饲养着郊外的田原……

她的生活是美国式的,但是她的屋子的陈设却是中国味的。很多年前她花150美元买了一个沙发,因为沙发的图案很中国化。其它东西几乎都是从中国运来的,连同羽毛扇子 。扇子是她丈夫情人节送她的礼物,因为年代太久,已被虫子咬了好多小洞,但是,它摆在那里,就散发着那份情怀。“只有一个东西是美国的,那个纸做的美国女人,我不知道为什么让她呆在这里,大概这里需要摆个东西。”她说。

客厅里都是从中国带来或很有中国味道的东西,只有这个纸做的美国女人完全西方化着,她的经历与屋子的女主人是不是有相象之处?

“保家卫国”

她的丈夫叶诸沛生前任过中国重工业部顾问、中国科学院冶金化工研究所长。那时侯每天有摩托车送两次机密文件,但是她丈夫看不懂中文,常常是孩子们看了,“翻”给他们的爸爸。叶诸沛有车,车是公家的,她丈夫没带她和孩子逛过街;她和孩子们也没有坐过丈夫的车。有段时间她觉得很寂寞,丈夫忙,中国人见面又只是客气,心却是很少交流。她社交的圈子局限在外国人的圈里,又寥寥无几。幸亏有孩子。

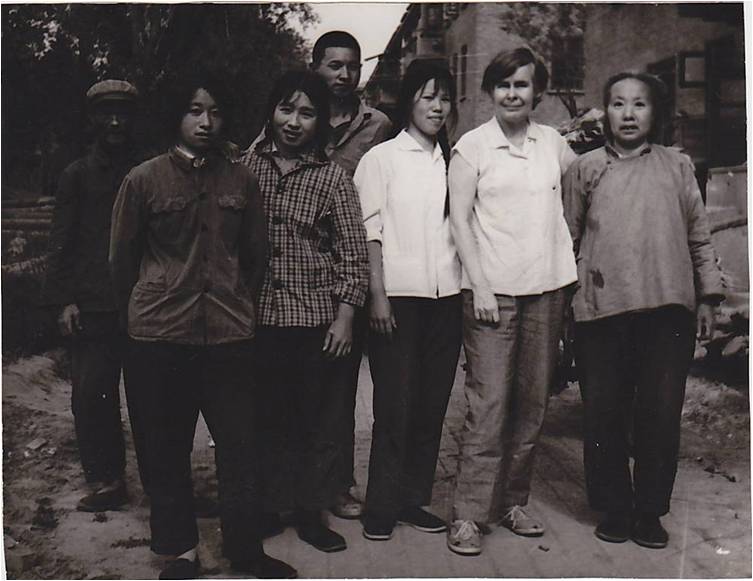

(1962年和学生们在北大) |

她常在周末骑车带着孩子们去香山、颐和园……也逛市场,买古董。有一次竟从傅抱石儿子的手里买到了傅抱石的真迹。可是北京的冬天像纽约那么冷,又是风,又是雪。奇怪的是孩子就是不愿意穿棉衣。尤其是老大,没办法,她打他,他就绕着楼跑,她只好绕着楼追,追上了再打,直到他穿上棉裤为止。到了初夏,儿子又不换夏装,她又是追着打。就这样一个季节结束了,又一个季节开始了。她这个儿子每年因为换季要挨两次打。渐渐地,是从那一年开始?孩子们大了,有了他们自己的愉快和思想。而她在外出时还是最爱带小女儿。但是亭亭玉立的小女儿总是问:是到馆子里吃饭吗?(她的孩子们的北京话讲得十分地道,这归功于保姆是个老北京。)不是就不去。

其实抗美援朝的时代早就过去了,但是文化大革命又开始了。孩子们先是串联,后来又是下乡,去工厂。丈夫被抓起来了;病了,住医院了;检查结果是癌,晚期。

她的丈夫是在文革的第五年去世的。临去世那天,他起来坐下,坐下起来,显得很焦躁。她担心地问:你有什么不能放下的,为什么不能安静?他看着她缓慢地说:我想回家“make love with you (与你作爱)。”在那一刻她好辛酸。霍然地感到了孤独!她懂她的丈夫是在告诉她,他要走了,他不能再给她照顾了,她前面的路将是什么? (文革中(1970年)同四季青公社的农民在一起。)

他们的婚姻像所有的家庭一样,有属于自己的问题。他“红杏出墙”过。她知道后,处理方法不象中国一般的高干老婆,为了丈夫的政治生涯和所谓的家庭利益忍气吞声。她找到科学院,向“组织反映情报”。她说:她不能没丈夫,孩子尤其不能没有这么好的爸爸。于是,他们和解了。他告诉她:他一直爱她。

她也非常爱她的丈夫,爱他为她和孩子们提供的生活。她说晚上她依靠着他的身体睡下时,她觉得安心和幸福。但是她从没有向她的孩子们隐瞒过,他们的爸爸不是她的Lover。用美国人的观点说:她选择她的丈夫作丈夫,但是她不会选择她的丈夫做情人。她不喜欢他作爱的方式,她简单说。对此她的孩子与她讨论过,问她是否把她的真实感觉告诉过他们的爸爸?她说:没有。为什么?她说:他们那个时代的人不好意思谈这些。她的孩子说:那你的感觉对父亲就不公平。如果你说出了你的感觉,没准父亲会改,会投其所好,因为父亲爱你。她争辩:他做爱的方式也许是中国式的。她的孩子也不能够同意,你怎么知道是中国式的?也没准是美国式的。她听了淡淡地说:也许。我也只跟过你爸爸这么一个中国人。有一段时间他们夫妻关系紧张,她搬到孩子的房间。

但是她还是把这个家找回来了,不是为了面子,是爱。她知道她丈夫是个好丈夫,好爸爸。她还能要求更多吗?

“秋天凋谢了,花朵拒绝醒来,太阳却像冬天的旗帜,深远地释放野外的东方……”

该走了吗?

丈夫死了,她和孩子们成了什么呢?

孩子要上大学,找到北大。北大的人说:谁知道你们是中国人,还是外国人?一句话伤了孩子们,孩子们对她说:妈带我们走吧,回美国。她好难受,但是她说:好。她离开美国20多年没有回去过,现在要回去,心里像来的时候那样不安,自责。但是,中国不再是她的家了,那个维系她与中国的人走了……她向北大交了回国探亲的报告。北大外办将之告诉了周恩来总理。

周恩来总理指示:先让他们在中国四处参观一下再决定。一个月后,周恩来总理说:可以送他们上大学。也可以先去美国半年,然后回来上大学。可是孩子们对北大原先的态度依旧耿耿与怀,对北大外办主任说:我们出去决不回来。言外之意是:中国让我们伤心,我们不回来了。

可不是吗,父亲死了,就不把我们当中国人了?!

记得冶金所的人到叶诸沛家抄家时,曾对叶文茜说:你们家一定是资本家,所以你嫁了叶诸沛。

叶文茜很高兴有个机会解释说:我家不是资本家,是就不嫁了。

抄家的人又说:你是特务,不然你为什么回来?

孩子们说:要是你,就不回来了?你们的问题真蠢,你们根本不懂什么叫爱国。

也许孩子是对的。但是,他们也许还不知道世界上不平的事情多着呢。“地平线是你最后的惊悸,它从来不举起手里的玫瑰。”

她在生活里

孩子们开始申请出国了。美国方面马上给了美国护照。可是他们不要,他们说我们是中国人。但是美国是不容许有双重国籍的国家,孩子们说:好啊,我们去加拿大。中国对三个孩子的反应很高兴,显得宽宏大量,说何必认真?中国护照放在兜里就行。美国反应也快说:好吧,同意你们拿双重护照。这样他们就成了很少有的拿双重护照的美国公民,或拿双重护照的中国公民。

半年后,叶文茜一人返回中国,继续在北大教书。她继续回自己的家,有老保姆在,对她的照顾一如往常,她们两人风雨同舟了二十几年,彼此相知,每天她骑着原来的自行车上班,她会说:好走。但是丈夫不在了,孩子们也不在了,这个家空了,小了!在北京的美、英人也凑热闹,批判她没有教育好孩子,孩子们出去就不回来了。还说胸罩是不能戴的,资产阶级才带胸罩。有人愁:胸罩怎么办?扔了是浪费,也是资产阶级行为。聪明人说:生孩子时可以当尿布。那个时代啊,人们只知道中国人左,外国人左起来更有“创造性”。这种左让人的心情不自禁地寂寞和孤独。

她丈夫去世那年她54岁。她曾与一个在北京工作多年的英国籍医生同居了两年,可是这位爱她的先生流星一样从她的生活里消失了——生病;谢世;人生啊……又留下她一个人。

她回到美国在柏克莱加大读硕士,书对她来说是“酵母片”,帮助她消化令人难释的生活。1977年返回北大,主教“美国妇女文学”。这期间她不是没有想过再组织一个家庭,她当年的那个当兵的男朋友一直没结婚,很富有,家里挂着很多她的放大的照片。可是最终她还是一个人,在她眼里世界上再不会有象她丈夫那样的男人,她也学不会如何放大生活在过去的情爱里。她不会再嫁了,虽然她喜欢男人。如果她在公共汽车上“引起”了哪位先生的注意,她会高兴地学给孩子们听。她讲究服饰,从不马虎;但是,她的打扮不仅为男人,也为女人。一个“放”到记忆角落里很久的故事逐渐浮出来:她读大学的时候,她的老师是同性恋,并且非常爱她,她接受了老师的爱情,但是她还是更喜欢男人,两年后她离开了她的老师。现在,老了,她说:她的爱情变得深厚,不用性别区分。 (退休后在美国) |

每个人都有年轻的爱情,谁说得出老年的爱情是什么?象清晨放出的鸽子,让蓝天长出和平的翅膀;还是象一棵向日葵,农民挥镰砍向它纤细的腰,它微笑着让田野站起来为秋天祝福?

叶文茜在北大工作了20多年,到退休她的职称还是讲师,北大对她可谓严格。但是她仍然是从北大领退休金和没有偏见地用英文为中国的生活和感情写诗的美国人——这些事过境迁的事物,也许是诗。

而中国像一枚放老的太阳,其余热让她想起当年。在一首题为“革命”的诗里,她说:

“自行车沿着周末的谈话/骑在郊外的山路上/在孩子们身后/细细生长的春天/像革命的告示说服着我们/毛的话、大卫、弥塞亚或我的话”。(注:大卫和弥塞亚是圣经里的人物。)

写于旧金山