▍“剩余论”“民主集中论”与“双范畴论”

(一)“剩余论”

剩余价值理论是马克思的重大发现,它是解释资本主义社会劳动与上层建筑之间关系的重要理论。一般认为,在资本主义社会,剩余价值是维系资产阶级统治的重要基础,而价值是在充分交换的基础上产生的。但是,奴隶社会与封建社会也存在统治阶级,它们的存在也需要必要的社会经济基础,而奴隶社会与封建社会并不存在充分的交换,因此也就不存在价值,那么我们该如何理解它们的统治基础呢?也许我们可以使用“剩余”来描述这一历史现象。尽管前资本主义社会并不存在基于充分交换的价值,但是存在奴隶劳动的“剩余”与自然经济的“剩余”。正是在这些“剩余”的基础上,奴隶社会与封建社会的统治阶级有了相应的社会经济基础,人类历史的发展进而成为一个融贯的结构。可以说,“剩余”具有纵贯和覆盖全人类社会发展史的历史地位。

历史唯物主义主脉中的“剩余论”,扬弃了劳动价值论以及剩余价值论的基本论断。在横向结构上,现代剩余由三部分构成,即政府征收的剩余(税费)、企业的剩余(资本的利润)与家庭的剩余(劳动力工资消费之后的剩余);在纵向结构上,从工业1.0时代到工业4.0时代,全社会固定资产、企业固定资产、家庭(包括劳动者个人)固定资产都有了历史性上升。“剩余论”在强调“剩余”对人类历史的纵贯意义之外,更加关注“相对剩余价值论”的历史作用。

在当代社会,“相对剩余价值论”对社会结构的影响主要由两部分构成:第一,“相对剩余价值论”要求管理资本家,控制资本家所占据的剩余价值水平,并将剩余价值的重要部分委于国家管理,由国家引导资本反馈社会生产劳动,提高全社会劳动生产率;第二,工业生产力的提升需要源源不断的规模投资与创新投资,投资的增长也就意味着剩余的增长,由此会造成工业社会劳动力价值的“相对降低”,这便需要国家保证劳动者的工资保持在相对稳定且均匀的水平,并维持“相对剩余价值率”与社会经济发展水平之间的协调。

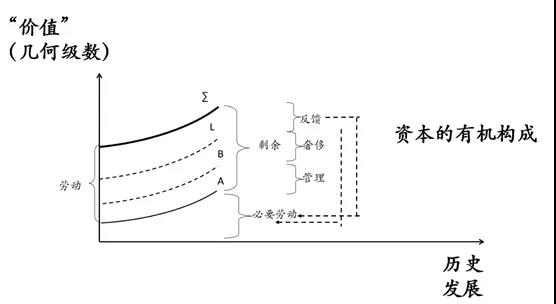

“相对剩余价值论”的结构可由图1表示,其中,∑是社会总财富线,表示社会总价值(总生产);L是社会总成本线,表示社会总消费;B是社会管理成本线,表示政府消费;A是劳动价值线,表示劳动力与劳动工具的基本价值。“相对剩余价值论”要求具有社会统合意义的政治力量将超出社会必要消费的价值反馈给社会必要劳动,提高全社会的劳动生产率。在中国,这一社会统合的政治力量就是中国共产党,而完成这一反馈环节的前提就是锻造它的关键少数,使其理解并运用“相对剩余价值论”的基本原理,推动社会劳动生产率的稳步提高。

(二)“民主集中论”

实际上,“剩余”的运动方式就是“民主集中”的运动方式。“剩余”是历史唯物主义主脉中的经济动力,而“民主集中”则是对剩余运动过程的描述。列宁将民主集中制作为无产阶级政党的组织和活动原则。我这里借用这个概念描述社会历史运动进程。阶级社会产生之后,就存在“民主”和“集中”的社会历史运动。“民主集中”是一种兼有横向与纵向运动的表现形式,民主表示扩散与主体性的发挥,集中表示收束与集体性的服从。在“民主集中”运动之下,人类逐渐形成了经济、政治和知识的三大金字塔。

首先,经济存在“民主集中”运动,“剩余”的积累就是“民主集中”的过程;其次,政治存在“民主集中”运动,它表现为政治科层的差异以及权利与义务的差别;再次,知识同样存在“民主集中”运动,它表现为人类知识的生产、演变与扩展。其中,经济的金字塔在今天的表现形式其实就是资本的金字塔。这三大金字塔的基础都是民主运动过程,它的表现形式与运动形式以民主为主;塔尖则是集中的运动过程,它的表现形式与运动形式以集中为主。实际上,历史运动就是一个“剩余”的“民主集中”过程,“民主集中”表现在方方面面。我们尝试将“剩余”以及“民主集中”的概念普遍化到人类的阶级社会。人类的发展,实际上正是“剩余”通过“民主集中”不断累积并形成金字塔,以及不同金字塔之间相互碰撞的过程。劳动也是一个“民主集中”的过程:劳动的基础也是民主,经过劳动的“剩余”,逐渐形成了基于劳动的集中,这就是历史发展的规律。就历史唯物主义而言,劳动的金字塔可以视为政治、经济、知识三大金字塔的“金字塔”,是真正的历史原型。

在“民主集中论”看来,中国共产党驾驭资本有三重意涵:其一,中国共产党驾驭资本就是在劳动金字塔的基础之上,将相对剩余价值反馈给社会劳动生产,进而推动社会生产力的发展;其二,中国共产党驾驭资本就是要用政治金字塔驾驭经济(资本)金字塔,使得资本发挥积极作用;其三,中国共产党驾驭资本就是要锻造通过政治的“民主集中”而产生的现代无产阶级及其领导力量(关键少数),并将历史唯物主义作用于社会实践。可以说,“剩余”与“民主集中”的集合是理解中国共产党执政方略的重要基础。

(三)“双范畴论”

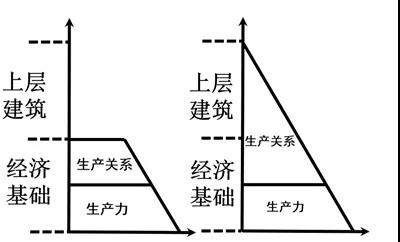

“民主集中”的水平由生产关系决定,与生产关系的阶段性状态相对应,同时也是生产关系的政治表现。生产关系是人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式。在传统历史唯物主义中,生产力与生产关系、经济基础与上层建筑是具有重大理论意义的两对范畴。我们可以用图2来更深入地理解它们的关系。

左图反映了传统计划经济(苏联)时期历史唯物主义理论中生产力-生产关系与经济基础-上层建筑双范畴的关系。其中,生产关系与生产力共同构成了经济基础。但是在这一逻辑指引下,阶级运动实际上受到了形而上学的阻碍,无法形成自发循环的回路,由此导致生产关系无法与上层建筑建立完整的辩证统一关系。在社会主义市场经济的实践(如右图所示)中,我们发现了有异于传统唯物论的“双范畴”现象,即上层建筑应该包含在生产关系之内,生产关系既可以与生产力结合构成经济基础,也可与法律、意识形态等结合构成社会主义市场经济下的上层建筑(如政商关系便同时涉及生产关系与上层建筑问题)。这就是我所说的历史唯物主义“双范畴论”的主要内容。传统历史唯物主义的“双范畴”在社会主义市场经济实践中实现贯通,它完全可以对应阶级运动自发循环的回路,并且可以给人工再生阶级(现代无产阶级)的自觉设计与良性循环提供一个通道。

因此,在“双范畴论”,特别是“生产关系包含上层建筑”的意义上,“阶级论”“剩余论”“民主集中论”在历史唯物主义内实现贯通,它们共同构成了唯物史观的基石,是历史唯物主义的主脉。其中,“阶级论”是历史唯物主义的基础,“剩余论”是它的物质动力,“民主集中”是它的运动方式,“双范畴论”是它区别于机械唯物论的关键要素。这便为中国共产党驾驭资本提供了重大理论与实践空间。它意味着,中国共产党如果能够使用人工再生的方法锻造现代无产阶级的阶级基础,并时刻根据对手的力量消长匹配更强大的利益机制和力量体制,便完全有可能实现驾驭资本的目标。这一良性循环可以通过图3表示。

通过“剩余论”,特别是“相对剩余论”,中国共产党可以有效推动社会生产力的发展,进而推动命题一的解决;通过“民主集中论”,中国共产党既可以推动剩余对社会劳动的反馈,也能够锻造政党的阶级基础及其关键少数,同时推动命题一与命题二的解决;通过“双范畴论”,中国共产党可以打通历史唯物主义的主脉,并建立彻底的唯物史观,有力推动命题一与命题二的解决,并建立起更具整体性的“全球化论”。

▍“全球化论”与中华民族的伟大复兴

“全球化论”是历史唯物主义主脉的扩展。工业化生产力的发展与时间进程(历史阶段)的关系一直呈线性正比关系,不以任何人的意志为转移。工业化生产力的发展对“空间”(国家大小)和“平台”(社会制度)是有选择的。基于不同的选择与匹配,人类呈现出不同国家对不同社会制度的探索。但是,举凡历史发展的进程,工业化对国际化与全球化的要求是一贯的,它是与“剩余论”以及“民主集中论”高度吻合的。在“民主集中”的社会历史运动中间,工业全球化同时建构起“国际民主集中”的历史叙事,它要求有塔尖国家、塔基国家以及相伴的历史运动。就世界历史来看,“国际民主集中机制”曾经表现为殖民主义、帝国主义等多种方式,人类曾经发生两次世界大战、一次体系性冷战,各种地区冲突则不计其数。但“国际民主集中机制”同时也孕育出了联合国和多边纠纷解决机制。中华民族伟大复兴的战略全局必须适应世界百年未有之大变局,必须适应和满足工业化与全球化的历史要求,并尊重“国际民主集中”的历史规律。

当前,国际化与全球化发展到了这样的历史阶段:

1. 国际金融体系形成。即使将来美元被其他货币替代,国际金融体系也只会继续发展。这是现代生产力规模效应以及规模扩张的需要。

2. 国际虚拟经济规模巨大,与实体经济规模逐渐接近。虚拟经济流动性的影响力与国际政治的复杂结合,演变为多种形态的国际斗争与国际合作。

3. 国际贸易规模巨大,效率越来越高。越来越多的国家已经不可能建立完整的国民经济生产体系。从国际贸易角度讲,这些国家也不具有传统意义上的独立主体性。

4. 跨国公司的影响力越来越渗透到国际政治活动之中,跨国公司实际上成为经济形态的超国家,持续发挥其政治影响力。

5. “二战”后,德日两国缺少独立完整的外交与军事主体性,是一种“准国家”秩序;美国对全球秩序的控制力超出了本土范围,是一种“超国家”秩序。“超国家”与“准国家”体系是紧密联系的整体。

“全球化论”或者“国际民主集中机制”是历史唯物主义在当代国际关系中的体现。它需要我们在“阶级论”“剩余论”“民主集中论”“双范畴论”的基础上,全面梳理国际政治经济的历史唯物主义线索。它要求中国共产党更加彻底且全面地理解中华民族在未来世界中的定位,并将国际关系、国际贸易作为推动变革的主要动力,遵循客观规律,担负民族复兴与建设人类命运共同体的使命。由此,便可以推动中国共产党驾驭资本的命题三的实现——在全球体系中掌握主动权与话语权,与世界各国一道共同构建人类命运共同体。

▍以人民为中心的历史进程

2021年,是中国共产党成立一百周年。中国共产党的一百年就是坚持以人民为中心,不断锻造党的人民基础,为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴的历史进程。

1921~1927年,中国共产党有思想,有主义,有政党组织,但是没有自己的人工再生阶级基础(现代无产阶级)。1927~1934年,中国共产党通过创建自己的革命军队与农村土地革命,建立革命根据地,为夯实自己的阶级基础不懈努力。1935~1949年,中国共产党创建了比较完整、成熟且适应新民主主义革命历史任务的人工再生阶级(现代无产阶级)。1949~1966年,中国共产党锻造了相对完整但不太成熟的,同时相对适应社会主义计划经济的现代无产阶级。1966~1976年,“文革”暴露出计划经济体制下中国共产党创建成熟现代无产阶级的重大缺陷,并展现出其相对严重的形而上学倾向。1976~2012年,中国共产党通过中心工作调整与改革开放,努力创建相对完整且适应社会主义市场经济的现代无产阶级。2012年以来,中国共产党坚持改革开放,通过反腐败、扫黑除恶与脱贫攻坚伟大实践,正在探索建立完整、成熟且适应全球化与市场经济的现代无产阶级的阶级基础,这一阶级基础使得驾驭资本更具历史性、全局性与根本性。

站在重大历史节点上,我们必须保持历史清醒。驾驭资本是历史地落在中国共产党肩上的重大责任。它的三大命题统一在历史唯物主义主脉之下,在理论上是贯通的。我们只有系统地、辩证地理解历史唯物主义的主脉,锻造现代无产阶级,按照民主集中的组织原理,产生使用历史唯物主义基本规律指导国内与国际实践的党的关键少数,同时不断推进人类命运共同体建设,才能够真正完成驾驭资本的历史性课题。而这一历史过程,就是实现中华民族伟大复兴的壮丽进程。

(全文完)